"Colombia, un paraíso letal para defender la naturaleza, merece una mejora significativa."

"Entre la naturaleza y las balas"

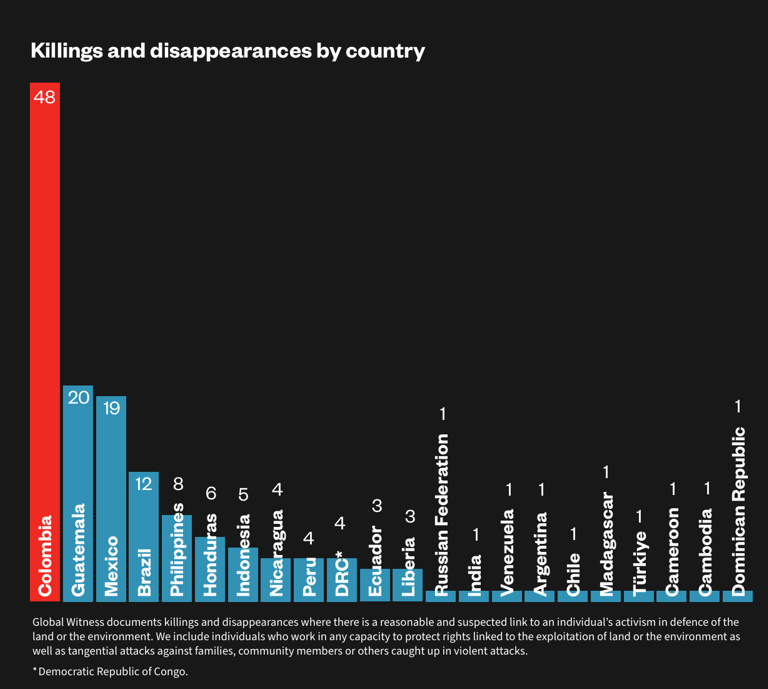

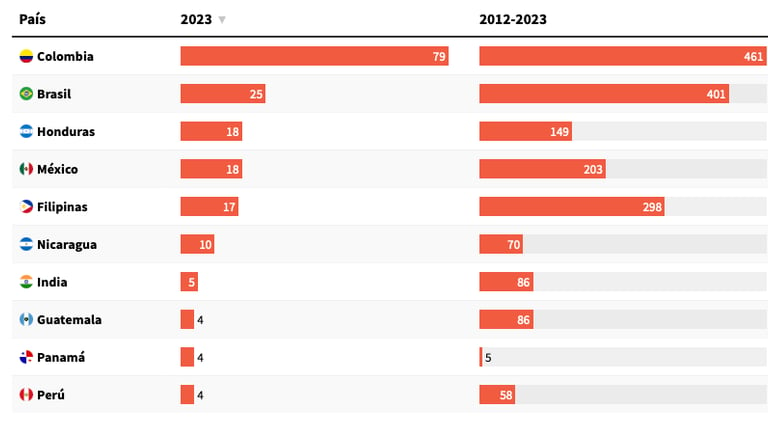

En las selvas y páramos de Colombia, donde la exuberancia verde choca con el rugido de las motosierras y el eco de las balas, los guardianes del ambiente pagan el precio más alto. Por tercer año consecutivo, el país se corona con el infame título de la nación más letal para los defensores ambientales, según el devastador informe Raíces de la resistencia de Global Witness, publicado esta semana. En 2024, 48 líderes indígenas, campesinos y activistas fueron asesinados o desaparecidos en su lucha por proteger territorios ancestrales, cifra que representa casi un tercio de los 146 casos fatales documentados en todo el mundo. Aunque este número marca una baja respecto a los 79 homicidios de 2023, expertos advierten que no es señal de alivio, sino de un subregistro agravado por el miedo y la impunidad.

América Latina, epicentro de esta tragedia ecológica, acaparó el 82% de las agresiones globales, con Colombia a la vanguardia, seguida por Guatemala (20 casos), México (19) y Brasil (12). Los focos rojos se concentran en Cauca, Nariño y Putumayo, bastiones de un cóctel explosivo: narcotráfico, minería ilegal y megaproyectos extractivos que devoran la biodiversidad mientras grupos armados imponen su ley. "Es una guerra por el control de la tierra, donde los defensores son los primeros en caer", denuncia Laura Furones, investigadora principal de Global Witness, en un llamado urgente que resuena desde Bogotá hasta las cumbres de la ONU.

El drama se agrava con la deforestación, que en el primer trimestre de 2024 devoró más de 109.000 hectáreas de bosque –un "pico histórico" que superó incluso los peores augurios del Ministerio de Ambiente–, impulsada por El Niño y el resurgir de disidencias armadas. Al menos cinco víctimas contaban con protección estatal, un recordatorio brutal de los fallos en un sistema burocrático y vulnerable, donde la "cultura del silencio" ahoga denuncias por temor a represalias.

Desde 2012, Global Witness suma más de 2.250 vidas segadas en defensa del planeta, con 461 en Colombia –el récord absoluto que clama justicia. Un rayo de esperanza asoma con la ratificación del Acuerdo de Escazú en agosto de 2024, que fortalece la democracia ambiental y la salvaguarda de derechos humanos, pero la brecha entre tinta y territorio sigue abierta como una herida supurante.

En este paraíso letal, donde la Amazonia sangra y los héroes mueren en el anonimato, Colombia no puede seguir enterrando su futuro. Exigir justicia efectiva, blindar territorios y desmantelar la violencia estructural no es solo un deber moral: es la única ruta para que estos guardianes, en lugar de balas, cosechen raíces de esperanza. El mundo observa; el reloj, inexorable, no espera.

Un Escudo para los Guardianes: Soluciones Urgentes para Proteger a los Defensores Ambientales en Colombia.

En un país donde la defensa del ambiente cuesta vidas –48 en 2024, según Global Witness–, propuestas como crear una unidad especializada para defensores ambientales, garantizar anonimato en litigios y, sobre todo, reducir la burocracia emergen como alternativas viables para romper el ciclo de violencia. Estas ideas, inspiradas en clamores de organizaciones como Ambiente y Sociedad y el Programa Somos Defensores, se alinean con avances como el Acuerdo de Escazú, pero requieren ajustes realistas para superar limitaciones institucionales y la impunidad que roza el 95% en estos casos. Analicemos su factibilidad, basados en competencias de entidades clave y lecciones regionales.

1. Una Unidad Especializada: Más Allá de la UNP, un Enfoque Dedicado

La Unidad Nacional de Protección (UNP), dependiente del Ministerio del Interior, ya es el sistema de protección más grande del mundo, con más de 8.000 beneficiarios en 2024 y competencias para asignar escoltas, alertas tempranas y refugios bajo el Decreto 1066 de 2015. Sin embargo, su enfoque general en derechos humanos diluye la atención a defensores ambientales, expuestos a amenazas específicas como narcotráfico y minería ilegal en Cauca o Amazonia. La Fiscalía General, por su parte, anunció en 2021 una unidad especial para delitos ambientales y deforestación, con facultades investigativas para procesar crímenes como homicidios y daños ecológicos.

Alternativa realista: En lugar de duplicar estructuras, integrar una subunidad ambiental dentro de la UNP o la Fiscalía, con personal especializado (abogados, expertos en GIS para monitoreo territorial) y presupuesto adicional de 100-200 mil millones de pesos, reasignados del fondo nacional de protección. Esto podría implementarse en 6-12 meses mediante una resolución ministerial, inspirado en modelos como la Unidad de Protección de Defensores en Honduras, que redujo agresiones en un 15% al focalizar en comunidades indígenas. Desafío: Sobrecarga operativa; solución: Alianzas con la Defensoría del Pueblo para evaluaciones rápidas de riesgos.

2. Anonimato en Litigios Ambientales:

Una Herramienta de Protección Bajo Escazú

El Acuerdo de Escazú, ratificado en 2024 y rectorado por el Ministerio de Ambiente, fortalece el acceso a la justicia ambiental al exigir mecanismos seguros para participación pública y denuncias, incluyendo protección contra represalias. Aunque no menciona explícitamente anonimato, su artículo 9 obliga a estados a prevenir ataques a defensores, lo que ha influido en litigios climáticos regionales al permitir testimonios protegidos. En Colombia, la Corte Constitucional (Sentencia C-359/2024) avala Escazú como marco para derechos ambientales, y normas como la Ley 1712 de 2014 permiten anonimato en accesos a información sensible para evitar riesgos.

Alternativa adecuada: Extender anonimato a litigios ambientales mediante un protocolo judicial, gestionado por la Rama Judicial y el Ministerio de Justicia, permitiendo demandas anónimas o con seudónimos en casos de alto riesgo, similar a protecciones en derechos humanos. Implementación en 3-6 meses vía decreto, con capacitación para jueces. Beneficio: Reduce el "silencio" en comunidades amazónicas, donde amenazas disuaden denuncias. Desafío: Equilibrio con transparencia; lección de Chile, donde Escazú ha fortalecido litigios anónimos sin comprometer procesos.

3. Menos Burocracia: El Núcleo de una Protección Efectiva

La burocracia asfixia la protección: Evaluaciones de riesgo en la UNP tardan hasta 90 días, y medidas del Acuerdo de Escazú avanzan lento pese a 11 iniciativas desde 2022, con cinco estancadas. El Ministerio del Interior coordina políticas de derechos humanos, pero críticas al Plan Nacional de Desarrollo destacan exceso de trámites en agendas ambientales. La Defensoría del Pueblo y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU urgen simplificación para cumplir obligaciones estatales.

Estrategia realista: Digitalizar procesos –apps para denuncias y alertas en tiempo real– y reducir pasos administrativos en la UNP y Escazú, reasignando competencias al Ministerio de Ambiente para aprobaciones exprés en emergencias. Costo: 50 mil millones de pesos en tecnología, con plazos de 6 meses. Ejemplo: Brasil simplificó burocracia en protección ambiental post-2019, bajando tiempos en un 30%. Desafío: Resistencia institucional; solución: Auditorías independientes por Dejusticia y presión internacional.

Con 461 defensores caídos desde 2012, estas alternativas –unidad focalizada, anonimato protector y desburocratización– podrían transformar la realidad si el gobierno actúa ya. Como dice un líder amazónico: "No más papeles, más acción"